最終更新日:2022年5月14日

「年のせい」だけではない…「頻尿」は恐ろしい病気のサイン【専門医が解説】

こちらの記事の監修医師

東京ハートリズムクリニック

桑原 大志

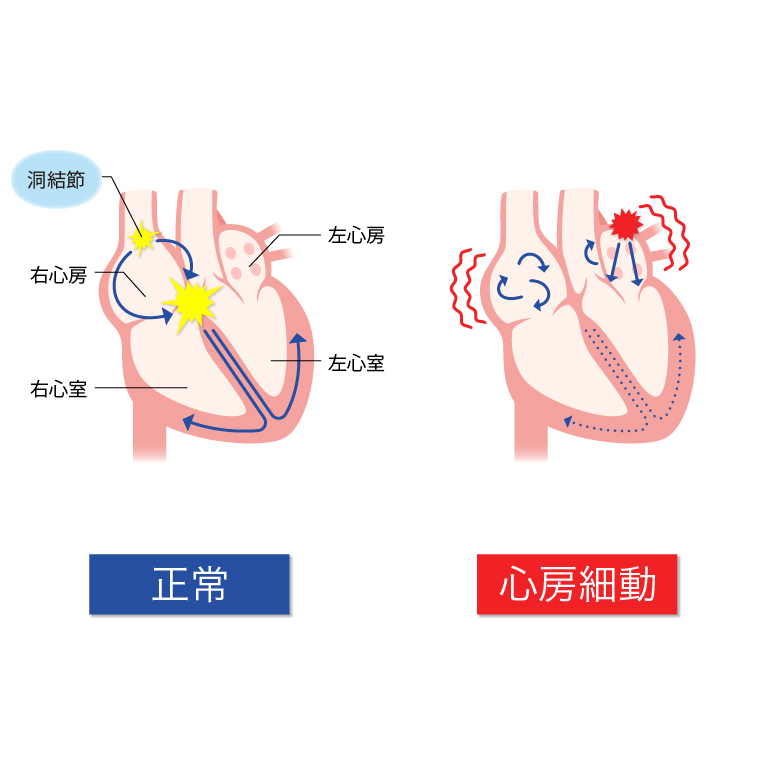

不整脈のなかでも患者数が多い「心房細動」。心房が痙攣したように細かく震え、十分に機能しなくなる病気です。実は、この心房細動が「脳梗塞」を引き起こすことがあるのをご存じでしょうか。今回は、東京ハートリズムクリニックの桑原大志院長が「心房細動」の症状と原因、それに起因する「脳梗塞」について解説します。

国内患者数およそ200万人…「心房細動」とは

「心房細動」とは文字通り、心房内に流れる電気信号が乱れたことによって起きる不整脈の一種です。心房が痙攣したように細かく震え、血液を全身に送り出すことができなくなります。日本国内で行われた調査を考慮すると、2022年の段階で患者数は200万人を超すと推測されます※。

※ Ohsawa M, et al. J Epidemiol. 2005; 15:194

心臓は4つの部屋に分かれており、上の部屋は心房、下の部屋は心室と呼ばれています。心臓は心房と心室が連携を保ちながら、収縮と拡張を繰り返すことで、全身へ血液を効率よく送り出しています。

心臓の拍動を作るのは、右心房のうえのあたりにある「洞結節」という組織。ここから、1分間に60~100回の電気刺激が、規則正しく送られています。

心房細動になると、電気信号が無秩序に速くなり、正常時の心拍数が60~100なのに対して200近くになることもあります。そのため心房が痙攣したように細かく震え、血液をうまく全身に送り出せなくなってしまうのです。

自覚症状は「動悸、息切れ、めまい」

心房細動になると、いったいどのような自覚症状があるのでしょうか。まず症状として挙げられるのが、「動悸、息切れ、めまい」です。

心房細動になると心拍数が上昇し、心臓から血液を送り出す量が減少するため、体を動かしたり階段を登ったりしたときに激しい息切れや強い動悸を感じます。また、横たわっているだけでも肥大した心臓の重量に胸が圧迫され、息苦しさを感じることも増えてきます。

しかし、すべての人に自覚症状があるわけではなく、このような症状がまったくない人もいます。健康診断や人間ドックなどで心房細動を指摘され、初めて気づく人も少なくありません。

心房細動に由来する「頻尿」もある

意外なことに、心房細動になると排尿回数が増えることもあります。

心房細動発作を起こすと、ANPという心房性ナトリウム利尿ペプチドというホルモンが大量に分泌されます。このANPには利尿作用があるため、心房細動の発作中や発作後に、頻繁に排尿するようになるのです。

心房細動を起こしやすい人の「特徴」

心房細動の原因はさまざまですが、なかでも「加齢」は大きな誘因となっています。実際、心房細動の患者は高齢者によくみられます。

発症の誘因は「加齢」「飲酒」「心疾患」

どのような人が心房細動になりやすいのかを調べた調査に、とても興味深いものがあります。

Framingham研究※1と久山町第2集団研究※2と呼ばれており、アメリカのフラミンガムと、日本の福岡県久山町で全住民を登録し、まったく医療介入を行わずに心房細動の発症率を調べました。

※1 Benjamin EJ, Levy D, Vaziri SM, et al. Independent risk factors for atrial fibrillation in a population-based cohort. The Framingham Heart Study. JAMA 1994; 271: 840-844.

※2 藤島正敏. 循環器学の進歩:高齢者の循環器疾患. 脳血管障害のリスクファクターとしての心疾患. 循環器医 1998; 6:19-26

すると、日米における特異的な差はなく、どちらの国でも心房細動を発症しやすかったのは「高齢の人」「飲酒の習慣がある人」「心疾患(弁膜症、心筋症、心筋梗塞、鬱血性心不全など)の既往症がある人」でした。

これらの要因を持つ人は、心房細動の発症率が高くなります。たとえば「飲酒」でいうと、[図表2]のように、ビール500ml、日本酒1合などをアルコール1単位」とし、毎日3単位以上摂取している人は、飲酒しない人に比べて、心房細動を3倍発症しやすいことがわかっています※。

※ Sano F, et al. Circ J. 2014; 78: 955-61

「高血圧」の場合発症率が1.4倍

高血圧も心房細動を発症する大きな要因のひとつです。

1995年に行われた調査によると、高血圧のある人はない人に比べ、1.4倍心房細動になりやすいことがわかっています※。これは、心疾患や飲酒歴など、心房細動を引き起こす他の危険因子を補正し、純粋に高血圧だけのリスクを調べたものです。

※ The natural history of atrial fibrillation: incidence, risk factors, and prognosis in the Manitoba Follow-Up Study. Am J Med. 1995 May

1.4倍ときくと、「それほど高くない」という印象があるかもしれません。しかし、高血圧は脳梗塞や心筋梗塞とも密接な関係があるため、高血圧に気をつけることで、心筋梗塞などを介した心房細動も予防することができます。

「睡眠時無呼吸症候群」「甲状腺機能亢進症」も高リスク

意外と見落としがちなのが、睡眠時無呼吸症候群も心房細動の要因になりうるということです。

睡眠時無呼吸症候群になると睡眠の質が落ちるので、日中に眠気や倦怠感に見舞われます。無呼吸により血液中の酸素濃度が低下するため、心臓は一生懸命全身に血液を送り、酸素を届けようとします。それにより心臓に負担がかかり、心房細動を発症しやすくなるのです。

研究により、睡眠時無呼吸症候群の人はその他の人に比べ、心房細動を4倍発症しやすいことがわかっています※。

※ Am J Respir Crit Care Med. 2006;173(8):910

また、甲状腺機能亢進症の人も心房細動のリスクが上昇します。

甲状腺ホルモンが異常に分泌されることにより代謝が亢進し、動悸、発汗、手の震え、やせなどの症状が出現します。約10~20%の人が心房細動を合併します。

あの著名人も倒れた…心房細動に起因する「脳梗塞」

近年では、元プロ野球選手や元首相なども心房細動による脳梗塞で倒れています。一命をとりとめても、体に麻痺を残すこともある脳梗塞。いったい、心房細動とどのような関係があるのでしょうか。

心房細動による脳梗塞は「重症化しやすい」

脳梗塞とは、脳で血栓(血液の塊)が詰まり、その先の組織や細胞に血液が届かなくなって大きな損傷を与えてしまう病気のことです。実は、心房細動は脳梗塞を引き起こすリスクがあり、しかも通常の脳梗塞に比べ重症化しやすいといわれています。

なぜ心房細動になると脳梗塞の発症リスクが高まるのでしょうか。心房細動が起こると、心房のなかで血液が淀み、血栓ができやすくなります。これが血流に乗って体のあちこちに運ばれると血管を詰まらせ、梗塞を起こしてしまうのです。

注意したいのは、心房細動によって作られた血栓は大きなものになる場合が多いということです。脳の手前の位置で血栓が詰まってしまうと、そこから先へ血液が流れなくなってしまうため、脳に与えるダメージが大きくなってしまいます。

死亡率10%を超えるものも…心房細動による脳梗塞の「種類」

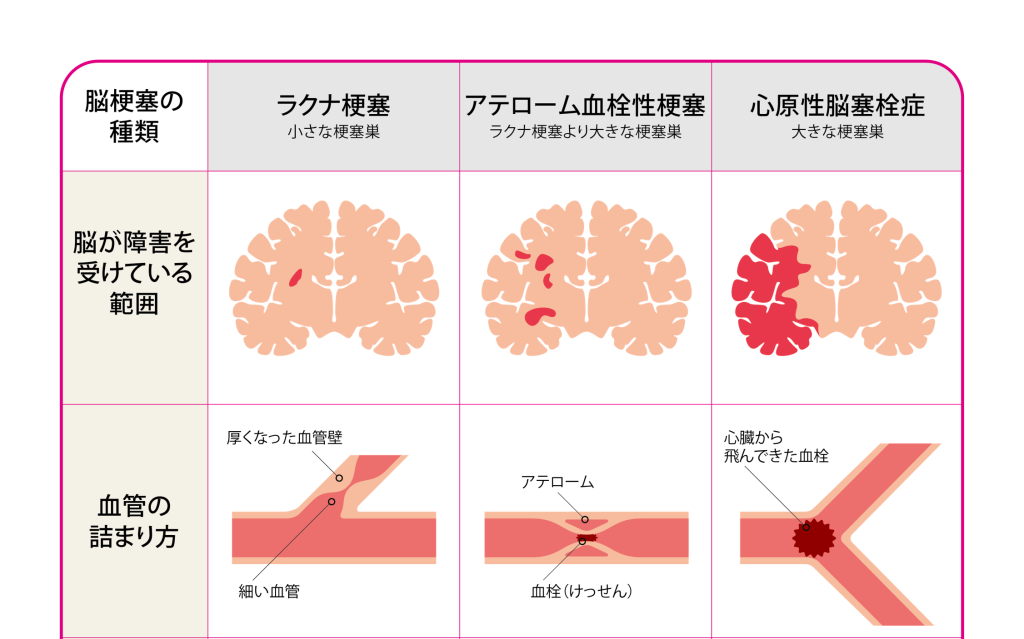

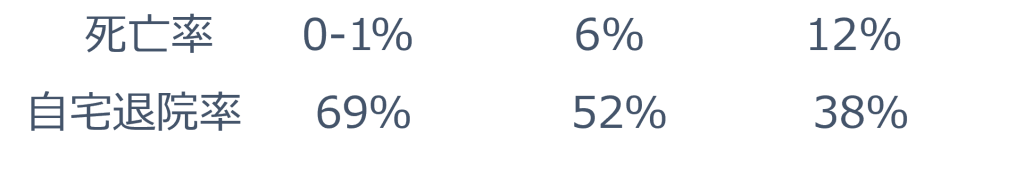

心房細動による脳梗塞は、[図表3]のように3種類あります。

それぞれ脳が障害を受けている範囲や血管の詰まり方が異なり、これらのうち最も重篤なのが「心原性脳塞栓症」です。死亡率は12%にのぼり、一命は取り留めたとしても重篤な後遺症を残さずに自宅へ帰ることができるケースはわずか38%に過ぎません。

心房細動の人は死亡リスクが高い

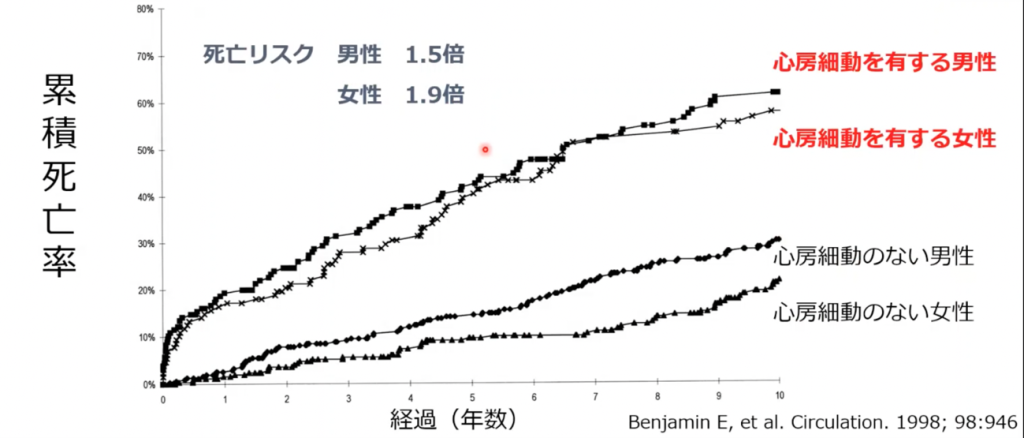

もうひとつ気をつけたいのは、心房細動の人は短命になりがちだということです。[図表5]のグラフは、「心房細動を有する男女」「ない男女」について、累積死亡率を調べたものです。

これをみると、「心房細動を有する男女」は「ない男女」に比べて死亡リスクが格段に高く、「心房細動のある男性」は「ない男性」に比べて死亡率が1.5倍、女性は1.9倍も高くなっています。

心房細動による死亡は、40%が心不全、心筋梗塞や突然死などの心臓死が原因とされており、脳梗塞は5〜6%とされています※1。脳梗塞による死亡の割合医はそれほど高くありませんが、その反面、脳梗塞を発症すると予後が悪く、1年後の生存率は50%ということもわかっています※2。

※1 Gómez-Outes A, et al: J Am Coll Cardiol. 2016; 68:2508-2521

※2 Kubo M, et al:Neurology. 2006; 66:1539-1544

キケンな心房細動を予防できる「生活習慣」

通常、心房細動の治療には心拍数を調整したり、血栓を予防したりするための薬物が用いられます。しかし心房細動を予防するには、そうした薬物療法だけでなく、生活習慣を見直すことも大切です。

そもそも、日本人は高血圧になりやすい

心房細動を予防するのに大切なのは、なんといっても、高血圧を改善することです。

高血圧の原因は、第一に塩分の過剰摂取が挙げられますが、そもそも日本人は白人に比べ食「塩感受性」が高いことがわかっています。そのため、少量の塩分でも過剰に体が反応し、血圧が上がりやすくなっているのです。

1998年には、高血圧と塩分に関する興味深い研究が行われました。585人の肥満患者に対し、以下の4グループに分けて血圧がどう変動するか調べたのです※。

※ JAMA 1998;279:1954

1.塩分摂取を1日5gにする

2.体重を4.5kg減量する

3.塩分摂取を1日5gにし、かつ体重を4.5kg減量する

4.なにも行わない

その後、脳梗塞や心筋梗塞を発症する人の割合、または降圧剤(血圧を下げる薬)が必要になる人の割合を調べたところ、「4.なにも行わない」に比べ、「1.塩分摂取を1日5gにする」のグループはリスクが40%減、「2.体重を4.5kg減量する」は36%減、「3.塩分摂取を1日5gにし、かつ、体重を4.5kg減量する」は53%減でした。

つまり、塩分制限と体重制限を同時に行うことで高血圧を大きく改善することができ、服薬治療を行わずに済む可能性が高まるのです。

野菜に含まれるカリウムの働きで高血圧を解消

高血圧を改善するために「塩分制限」「体重制限」が必要なことは明白ですが、もうひとつ大事なことは、「野菜をたくさん食べること」です。

野菜にはカリウムが多く含まれており、このカリウムが高血圧の大きな要因となっている塩分(ナトリウム)の排出を促してくれます。

特におすすめなのが、キャベツやブロッコリー、小松菜などアブラナ科の野菜です。ただしカリウムは水溶性のため、食材を長時間茹でたり、長く水にさらしたりすると摂取量が減少してしまいます。できるだけ生で食べる、あるいは、さっと火を通すのがおすすめです。

このように、生活習慣を少し見直すだけで高血圧を改善し、心房細動やそれに伴うさまざまなリスクを低減することができます。

心房細動の患者数は高齢化に伴って年々増加していますが、約40%の人たちは自覚症状がない※ともいわれています。

※ Senoo K, Suzuki S, Sagara K, et al. Distribution of first-detected atrial fibrillation patients without structural heart diseases in symptom classifications. Circ J 2012; 76: 1020-1023

脳梗塞などを発症してから初めて気づくことのないように、定期的に心電図の検査をして心臓をチェックすること、そして心房細動が見つかったら早めに適切な対応を取ることを心がけましょう。

この症状を治したい。記事を読んで今すぐ医師の診断を受けたいあなたへ。

イシャチョクのオンライン診療なら、予約なしで今すぐ医師とつながります。「オンライン診療について詳しく知る」ボタンから、オンライン上の仮想待合室に入りましょう。全国の医師、または近くの医師が、すぐにあなたを診察します。

全国のクリニックから検索したいあなたへ。

クリニックを探すクリニック検索

病気・医療情報検索

キーワード検索キーワード検索

こちらの記事の監修医師

東京ハートリズムクリニック

桑原 大志

医学博士。1984年愛媛大学医学部入学。1991年愛媛大学医学部第2内科入局、1992年愛媛県立中央病院勤務、愛媛大学医学部附属病院、愛媛県立新居浜病院、国立循環器病研究センター研修、2004年横須賀共済病院循環器センター勤務。2016年東京ハートリズムクリニック院長に就任。

不整脈治療を専門とし、カテーテルアブレーション治療では、世界トップクラスの実績を持つ。同クリニックでの2021年12月末現在の治療実績は2,000件以上。

仮想待合室型オンライン診療対応の医療機関募集中

イシャチョクでは、予約無しでオンライン上の「仮想待合室」に入れば、診療科目毎の医師が順番に診察してくれる、仮想待合室型のオンライン診療システムを提供しています。以下のボタンをクリックして、オンライン診療に対応しているクリニックを検索してみてください。